Menu

Spiritualité ignatienne - Revue N°91 - Janvier 2025

La composition de lieu, chemin vers l’intériorité

Pourquoi dans les Exercices spirituels saint Ignace demande-t-il d’imaginer la scène biblique que nous méditons ? C’est que, loin d’être anecdotique, cette « composition de lieu » permet d’impliquer dans l’oraison notre mémoire profonde.En pèlerinage du Pays basque jusqu’en Catalogne, sur les pas de saint Ignace, j’ai découvert la Seu (le « Siège ») de Manresa. À la fois basilique et cathédrale, cette grande église gothique – construite au plus haut point de la ville domine la vallée du Cardoner et le vieux pont qui l’enjambe. Lorsque je l’ai visitée, mes yeux ont été attirés par le Retable du Saint-Esprit, une œuvre du peintre catalan Pere Serra datant de 1394. De grandes dimensions, peint sur bois a tempera, ce retable offre 22 scènes qui ont de quoi retenir le regard avec leurs couleurs or, pourpre et vert. Ces tableaux s’offrent à notre lecture.

Dans la basilique cathédrale Santa-María de la Seu, à Manresa, le Retable du Saint-Esprit peint par Pere Serra en 1394 offre 22 scènes sur l’action de l’Esprit.

Copyright : © Andrea Jemolo / akg-images

Dans Le récit du pèlerin¹, il est noté qu’Ignace, durant son séjour à Manresa, quittait sa grotte du bord du Cardoner pour monter à la Seu et y rencontrer un docteur en théologie. Il a sûrement contemplé ce retable.

Telle ou telle scène a sans doute nourri sa prière, non sans résonance avec la Vita Christi de Ludolphe le Chartreux² qu’il avait longuement méditée pendant sa convalescence à Loyola. Dans l’introduction de son ouvrage, ce moine chartreux écrivait : « Approchez de Jésus mes frères, avec un cœur recueilli […]. Avec l’ange, soyez témoins de son Incarnation ; voyez-le descendre du sein du Père dans le sein de Marie […]. Aidez Joseph dans les soins qu’il prit de Marie et de Jésus à Bethléem […]. Écoutez Jésus, voyez-Le marcher, voyez-Le s’asseoir […], qu’ensuite votre imagination vous représente cette terre bénie illustrée de tant de prodiges. Voici la grotte de Bethléem, la pauvre maison de Nazareth. »

J’ai alors été renvoyée aux images et à leur place importante dans le livret des Exercices et, en particulier, à l’insistance d’Ignace sur la « composition de lieu ». Un long texte (chapitre 47) explique de quoi il s’agit, dès l’ouverture de la première semaine des Exercices. « Le premier prélude est la composition de lieu. Il faut remarquer ici que si le sujet de la contemplation ou de la méditation est une chose visible, comme dans la contemplation des mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce prélude consistera à me représenter, à l’aide de l’imagination, le lieu matériel où se trouve l’objet que je veux contempler, par exemple le Temple, la montagne où est Jésus-Christ ou Notre-Dame, selon le mystère que je choisis pour ma contemplation. Si le sujet de la méditation est une chose invisible, comme sont ici les péchés, la composition de lieu sera de voir des yeux de l’imagination et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps mortel, et moi-même, c’est-à-dire mon corps et mon âme, dans cette vallée de larmes, comme exilé parmi les animaux privés de raison. »

Prélude à la méditation

À chaque étape du parcours des Exercices, la composition de lieu est indiquée comme un « prélude » à la méditation ou à la contemplation. Et cette proposition traverse tout le livret des Exercices. Citons, par exemple, la contemplation de l’Incarnation (Exercices n°103) : « Le second prélude est la composition de lieu. Ici, je me représenterai l’immense étendue de la terre, peuplée de tant de nations diverses ; puis je considérerai en particulier la maison et la chambre de Notre-Dame dans la ville de Nazareth, en Galilée. »

L’Annonciation, détail du Retable du Saint-Esprit.

Copyright : © Andrea Jemolo / akg-images

Si je regarde la scène de l’Annonciation sur le Retable du Saint-Esprit, je vois, derrière les personnages, un toit puis un dais blanc au-dessus d’un lit sur le bord duquel Marie est assise. Voilà, proposée à mon regard, la composition de lieu. Comme au théâtre, le décor est planté dans lequel les personnages évolueront.

Sur les retables de cette époque, ces décors étaient inspirés des « mansions », décors multiples montés sur les parvis des cathédrales où se jouaient les mystères de la Passion du Christ. Les acteurs passaient ainsi de la mansion du jardin des Oliviers à celle du palais de Caïphe, puis de Pilate… Ces représentations étaient destinées à toucher le cœur des spectateurs, à rendre sensible la Passion du Christ. Une catéchèse du sensible.

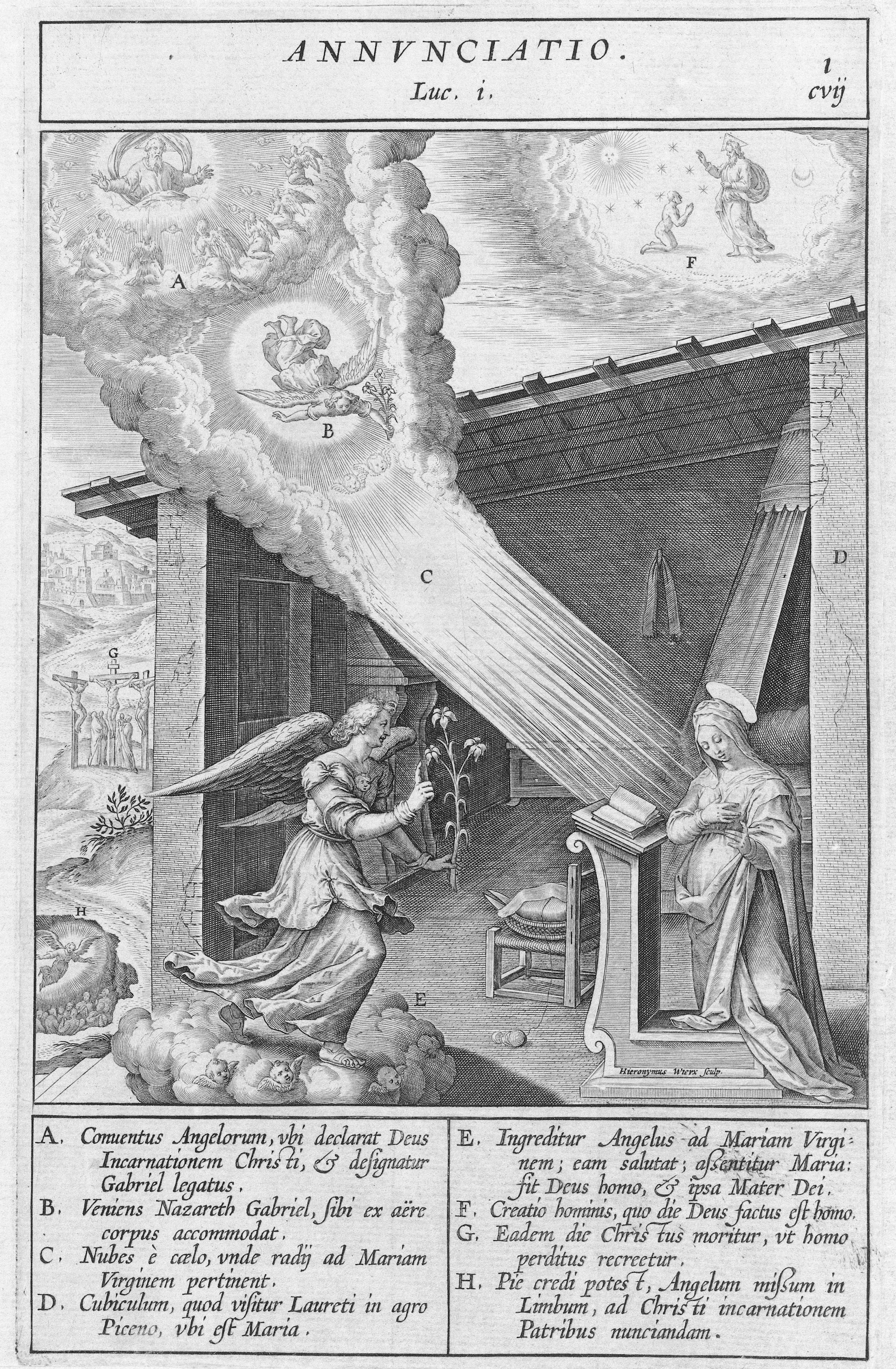

L’Annonciation, estampe de J. Nadal, Evangelicae historiae imagines, gravée par Hieronymus Wierix, Anvers, 1593. C’est Ignace de Loyola qui suggéra au père Nadal d’illustrer les évangiles.

Copyright : © Domaine public Licence Wiki Commons 4.0 International.

Homme de son siècle et héritier de ceux qui l’ont précédé, saint Ignace a éprouvé combien les images – mentales et concrètes – pouvaient engager une expérience spirituelle. C’est lui qui suggéra au père Jérôme Nadal (1507-1580) de faire réaliser des images accompagnées de notes explicatives pour illustrer les évangiles de chaque dimanche : 153 gravures au burin des frères Wierix furent imprimées en 1594 à Anvers³. Chaque planche est composée d’un sujet central et de plusieurs autres, marqués d’une lettre qui renvoie à une légende (en latin).

Plusieurs lieux sont ainsi évoqués ; par exemple, sur la planche illustrant l’Annonciation : le ciel où Dieu réside ; la nuée qui porte un ange ; la chambre de Marie mais aussi le jardin d’Éden où l’homme est créé ; le Calvaire et les limbes où les justes attendent la résurrection. Une mise en perspective qui donne la profondeur biblique de l’événement central. En fait, Ignace entre dans une longue tradition ecclésiale qu’il va reprendre à son compte pour l’emmener plus loin. Les Exercices sont le fruit de sa longue expérience de l’oraison. S’il a donné tant de place à la composition de lieu et aux contemplations, c’est qu’il en a lui-même goûté les fruits.

Que se passe-t-il lorsque nous nous exerçons à la composition de lieu ? Par l’effort d’imagination, nous construisons un cadre. Pour ce faire, nous puisons dans notre mémoire. Nous avons à notre disposition tant d’images, fournies à foison par la télévision, le cinéma et les réseaux sociaux, que c’est sans doute plus notre mémoire que notre imagination qui se met à l’œuvre. Pour la contemplation de l’Incarnation, il nous est facile de nous représenter « l’immense étendue de la terre, peuplée de tant de nations diverses ». Mon effort d’imagination va donc solliciter ma mémoire. « La composition de lieu obligera l’exercitant à utiliser son propre fonds de mémoire culturelle et personnelle, écrivait le jésuite Adrien Dumoustier (1930-2014), et favorisera un jeu d’associations inconscientes. Il facilitera le surgissement des affects au fur et à mesure que le travail de la méditation produira des images mentales. Les personnages [que je vais imaginer ensuite, ndlr] seront situés quelque part, et ce quelque part aura un rapport avec ce que je suis devenu à travers mon histoire, dans le lieu de mémoire que je suis. » Cette proposition de composition de lieu, qui peut sembler peu importante, est en fait comme une porte d’entrée que je choisis d’ouvrir. « Il ne s’agit pas de bien planter un décor de théâtre mais de faire l’effort de s’engager », ajoute le père Dumoustier.

Après cette composition de lieu, plus ou moins facile pour le retraitant, Ignace lui demande de formuler une demande de grâce. Pour la contemplation de l’Incarnation ce sera : « Que je connaisse intimement pourquoi le Fils de Dieu, à cause de moi, s’est fait homme afin que je L’aime plus ardemment et donc Le suive plus intensément » (Exercices spirituels n°104). Après la mémoire et l’imagination, ma volonté s’engage. J’entre alors dans la contemplation avec tout ce que je suis.

Sœur Geneviève Roux,

xavière

¹ Autobiographie de saint Ignace, de sa conversion (1521) à son arrivée à Rome (1538), rédigée par le P. Luis Gonçalves da Camara sur la base de ses conversations avec saint Ignace (Salvator, 2021).

² Ce moine chartreux (env. 1300-1377) est l’auteur de La grande vie de Jésus-Christ, ouvrage qui connut, en son temps, une large diffusion (éd. Clovis, 2021).

³ Un exemplaire de ces Evangelicae historiae imagines est conservé dans la bibliothèque des Facultés Loyola Paris.

Télécharger la revue n° 93 gratuitement

La revue n° 93 sera disponible dans votre dossier Téléchargements

Pour télécharger une autre revue, cliquez sur l'image de la revue souhaitée ci-dessous.

La revue n° 93 sera disponible dans votre dossier Téléchargements

Pour télécharger une autre revue, cliquez sur l'image de la revue souhaitée ci-dessous.

Impression

Impression  Envoyer à un ami

Envoyer à un ami